Drawing shapes and lines of the world we made

In ihrem Essay zur diesjährigen Ausgabe des “curated by” Festivals schreibt Sophia Roxane Rohwetter, auf den Schriftsteller und Theoretiker Maurice Blanchot verweisend, “In einer Gegenwart schmerzhafter Widersprüche lässt das Fragmentarische diese Widersprüche denken und gibt dem Denken in Widersprüchen eine Form.”

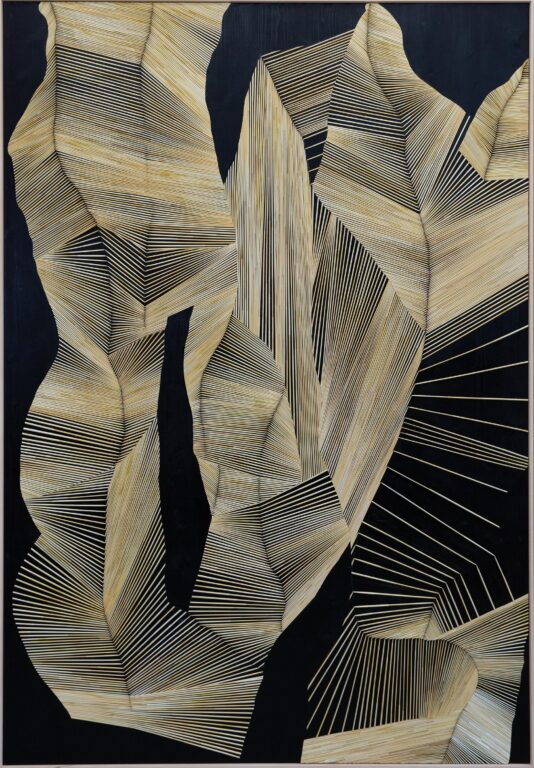

Die Analyse und das Bearbeiten des Fragmentarischen scheint im Werk Olaf Holzapfels in höchst unterschiedlichen Formen und Medien auf. Seine Denk- und Arbeitsweise ist stets gekennzeichnet von einem Drang des Durchleuchtens und Zerlegens der inhärenten Logik von Prozessen und Strukturen. Von seinen frühen, heute hoch-aktuellen Erkundungen von Brüchen in Bildräumen zwischen Computerbildern und Malerei, über skulpturale Raumbilder und architektonische Konstruktionen aus Naturmaterialien im Innen- und Außenraum, bis hin zu Videoarbeiten, welche unterschiedlichste mentale und physische Räume erkunden und poetisch zur Disposition stellen. Grundlage bildet immer sein Kreisen um Materialitäten unserer physischen Welt, sowie eine fortwährende Infragestellung der künstlichen Grenzziehungen zwischen analog und digital, Kunst und Handwerk, Hochkultur und volkstümlichen Traditionen. Hierbei wandelt er die vertraute Kennzeichnung eines Gegenstands ab, ohne aber dabei die Kennung, also seine Verortung innerhalb der Netze von kultureller Zugehörigkeit und sozialer Symbolik, auszulöschen. Seine Strohbilder sind erkennbar aus Stroh gefertigt und die Halme bilden die erhabenen Linien abstrakter Kompositionen. Diese Kompositionen können rhythmisch auseinanderlaufen, wie auch streng geometrisch organisiert sein. Es geht Olaf Holzapfel zuerst weniger um die Symbolik des Strohs oder die Gestaltung einer reinen Oberfläche, sondern vielmehr um die praktische Anwendung und das, was sich aus dieser ergibt. Dieses Ausloten der Anwendungsmöglichkeiten nimmt er konsequent ernst und wertet sie um, schafft so einen material-basierten Entscheidungsraum, welcher immer im Mittelpunkt seiner künstlerischen Praxis steht. Das Material stellt sich in seinen Arbeiten somit selbst aus und kreiert damit seinen eigenen Sinn.

Medien vor den Medien

Olaf Holzapfels skulpturale Fachwerk Arbeiten entstanden ab 2010 und reichen von kleinen Modellen bis hin zu lebensgroßen Umsetzungen inmitten von Natur. Sie spiegeln das Ausgestellt-Sein des eigenen Inhalts ebenso wider. Kunst kann wie ein Haus konstruiert und gebaut werden und für die Aufbauten seiner großen Fachwerke übernehmen diese Arbeit nicht Art Handler, sondern konsequenterweise Zimmerleute. Die Integration spezifischer Motive und Figuren deutscher Fachwerke, wie sie vor allem in Mitteldeutschland zu finden sind, thematisieren Holzapfels Interesse an der Verbindung von Technik und Bild. Diese Bildzeichen der Häuser in Form sichtbaren Fachwerks, sind Medien vor den Medien. Sie zirkulieren in gewebten Formen, Grundkonstruktionen wie Gestellen, Rahmen oder Schwellen und erzeugen in der Verbindung von Körper, Objekt und Wahrnehmung eine Sprache, die beides ist – Träger des Bildes und Bild selbst. Auch die Heubilder versinnbildlichen dies. Sie sind Material der Landschaft, wie auch Bilder über die Landschaft. Gleichzeitig hinterfragen sie jedoch nicht die Natur, sondern Kulturtechniken rund um Natur und somit unsere Idee von Natur an sich. Deshalb sind Holzapfels Arbeiten nie romantisierend, kein verklärtes Folgen der Natur und die Integration amorpher Naturstrukturen. Der Künstler beginnt immer von der Linie aus zu denken, und all seine faserhaltigen Werkstoffe tragen die Ausrichtung auf die Linie in sich. Seine Arbeit changiert hierbei zwischen analog und digital und besetzt den Raum zwischen Natur und Kultur, die nicht als Gegensätze zu begreifen sind. Olaf Holzapfel entwirft oft digital am Computer, in der Umsetzung jedoch dominieren materialbasierte, praktische Entscheidungen. Diese materiellen Ereignisse beschreibt er auch als ‘common ground’ zwischen sich als Künstler und produzierenden Gemeinschaften, die am Handwerk ausgerichtet sind. Ob in seinen Kollaborationen mit den Weberinnen der südamerikanischen Wichí oder Zimmerleuten aus der ganzen Welt, geht es immer um die Entwicklung einer gemeinsamen materialbasierten Unterhaltung. So entsteht ein interkulturelles und intertextuelles mise-en-scene, ein fortlaufender Übersetzungsprozess der kulturell und zeitlich weit auseinanderliegende Zeichen in Bewegung setzt.

Übergänge

Olaf Holzapfels Interesse an Zonen des Übergangs, am Dazwischen, scheint auch in seinem Film Latitude 40° auf. Er portraitiert die weite Landschaft Südchiles und Patagoniens in sinnlichen, fast überwältigenden Bildern. Wir sehen viel Himmel, viel Land, das Treiben von Tieren, Reparaturen, die vollzogen werden und immer wieder den Kontrast von Zäunen, die wie Miniaturen anmuten in Bildern, die von Wolken und Himmel dominiert sind. In einer Musikpassage korrespondieren die fragmentierten Beats mit dem gebrochenen Himmel, und schaffen so ein Gefühl der immersiven Überwältigung. Wieder bringt Olaf Holzapfel im Film Geschichte und Gegenwart in einen Dialog, indem er auf den deutschen Geografen Hans Steffen (1865-1937), verweist, welcher zur Bestimmung der Grenze zwischen Argentinien und Chile versuchte, exakte Trennungen durch einen Landschafts- und Kulturraum zu ziehen. Die Poesien des Mapuche Dichters Elicura Chihuailaf sinnieren über Mensch und Natur, zeigen ein selbstverständliches fließendes Verbundensein ohne Verklärung auf. Und so können die winzigen Zäune, die die Landschaften durchteilen, nicht als Abgrenzung verstanden werden, sondern als Verbindungslinien der Siedler, die vom einen zum anderen führen und künstliche Trennungen aufheben.

Was ich eine Heimat nenne, oder wie einen die Heimat verlassen kann

Ähnlich kann der Ansatz einer für Olaf Holzapfel weiteren wichtigen Referenzperson gesehen werden, dessen Fotografien die Ausstellungsteile verbindet. Der Südtiroler Publizist, Kunstkritiker und Heimatforscher Kristian Sotriffer (1932-2002) hinterfragte seinerseits die nationalen Grenzziehungen der Alpenregion und betrachtete die Region als zusammenhängenden Kulturraum. In seinem Buch “Heu & Stroh”, geht er regionalen Eigenheiten und Kulturtechniken im Umgang mit diesen Materialien nach, die ihn genauso in bäuerlichen Gebilden zur Erntezeit faszinieren, wie er sie auch umfassend in der Kunstgeschichte verortet. Sotriffers Fotografien sind Teil der Ausstellung. In einem Essay mit dem Titel “Was ich eine Heimat nenne, oder wie einen die Heimat verlassen kann” (1983) argumentiert Sotriffer auch für eine Neuverwendung des Begriffs der Heimat, damit dieser ein- und nicht ausschließt. Er sieht Heimat als dynamische, flexible und im Wandel stehende Idee, im Gegensatz zur Projektion eingefahrener Traditionen. Handwerkstechniken als feststehend zu denken, geht am Prozess der Entwicklung dieser traditionellen Praktiken vorbei, denn auch hier entwickelt sich stets etwas weiter und will nicht als unverrückbar proklamiert werden. Für Olaf Holzapfel, wie auch Kristian Sotriffer, geht es vielmehr um Fragen der Präsenz einer Umgebung in ihren Potentialen, nicht um Fragen der festgeschriebenen Herkunft per se.

Wir durchleben momentan wieder eine Hochphase der Spannungsverhältnisse, die aus unterschiedlichen Sichtweisen auf die Verbindung zu Örtlichkeit und Heimat erwachsen, und wie diese sich auf der einen Seite im Statischen verortet und in Xenophobie ausdrückt, und auf der anderen, in einem erweiterten Gemeinschaftsdenken und einer Wertschätzung dem Eigenen und vermeintlich Fremden ausdrücken kann. In diesem Sinne ist für Holzapfel Heimat und Tradition nichts Statisches, sondern etwas, das etwas zusammenführt, was tief verwurzelt in materiellen Kulturen ist, sich jedoch immer weiterentwickelt, geteilt wird und wurde und so überraschend neue Verbindungen eingehen kann. Auf dieser Grundlage ist Olaf Holzapfel immer zutiefst an unterschiedlichsten regionalen Traditionen, Handwerk, Kulturproduktionen und dem daraus entstehenden materiellen Systemdenken und seinen Brechungen interessiert. Er nutzt Fragmente materiellen und immateriellen Erbes als Weg – er will es nicht nur am Leben erhalten, sondern umfänglich neu denken. Das Wahrnehmen des Umgebungsraumes als eine eigensinnige Handlung bindet Olaf Holzapfel so in seinem Werk materiell zurück. Was heute in Kulturkämpfen als unverrückbar und festgeschrieben propagiert wird, waren schon immer in Bewegung stehende und sich weiterentwickelnde Kulturtechniken, die Ideenräume besetzen und die materiell beschreiben, was die Welt ist und was sie ausmacht.

Olaf Holzapfel, geboren 1967 in Dresden, lebt und arbeitet in Berlin und Südbrandenburg. 1996-2001 Studium der Malerei an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. 2001-2002 Studienaufenthalt am National Institute of Design (NID) bei Singanapali Balaram, Ahmedabad, Indien. 2003 Artist in Residence am Masters Program der Columbia University New York. Lehraufträge: HISK Ghent / Belgien; Sint-Lukas School of Arts Brüssel / Belgien; Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW Basel / Ch; Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem / Israel; Evangelische Hochschule Bochum / D; Muthesius Kunsthochschule in Kiel /D; Universität für Angewandte Kunst Wien / A; Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe; HfBK Hamburg. Seine Arbeiten wurden mehrfach international gezeigt, darunter 2017 auf der documenta 14 und 2011 auf der 54. Biennale in Venedig.

Dr. Kathleen Reinhardt ist seit 2022 Direktorin des Georg Kolbe Museums in Berlin. Von 2016 bis 2022 war sie Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Albertinum (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). 2026 kuratiert sie den Deutschen Pavillon auf der 61. Biennale in Venedig.

—

Drawing shapes and lines of the world we made

In her essay for this year’s “curated by” festival, Sophia Roxane Rohwetter, referencing the author and theorist Maurice Blanchot, writes, “In a contemporary world of painful contradictions, the fragmentary reminds us of these contradictions, and gives reasoning a form in contradictions.”

The analysis and processing of the fragmentary appears in highly diverse forms and media in the works of Olaf Holzapfel. His method of reasoning and working is always characterised by an urge to critically investigate and dismantle the inherent logic of processes and structures: from his early, today highly topical investigations of breaches in image spaces between computer images and painting, to sculptural spatial images and architectonic constructions made of natural materials in interior and exterior spaces, up to video works which explore highly diverse mental and physical spaces and poetically put them up for negotiation. His circling around the materialities of our physical world always constitutes the foundation, as does a continual questioning of the artificial demarcation between analogue and digital, art and craft, high culture and popular traditions. While doing so, he modifies the familiar characterisation of an object, without, however, erasing its identification, that is, its situatedness within the networks of cultural affiliation and social symbolism. His Straw Pictures are clearly made out of straw, and the stalks constitute the exalted lines of abstract compositions. These compositions can diverge rhythmically, and they can also be strictly geometrically organised. The artist is initially less concerned with the symbolism of straw or the configuration of a pure surface; he is far more interested in the practical application and what results from it. He consistently takes this probing of the possibilities of application seriously and reevaluates them, creating a material-based space for decisions, which always is central in his artistic practice. As a consequence, the material exhibits itself in his works and thereby creates its own meaning.

Media before media

Olaf Holzapfel’s sculptural Half-timbered works were created after 2010, and extend from small models up to life-size realisations in the middle of nature. Likewise, they reflect the exhibitedness of their own content. Art can be constructed and built like a house, and for the erection of his large half-timbered works, this work is carried out not by art handlers but, logically, by carpenters. The integration of specific motifs and figures of German half-timbered constructions, as they are primarily found in Central Germany, represents the artist’s interest in the connection between technique and image. These pictorial signs of houses in the form of visible half-timbered constructions are media before media. They circulate in woven forms, basic constructions such as trestles, frames, or thresholds, and in their combination of body, object, and sensation, they generate a language that is both – carrier of the image, and the image itself. The Hay Pictures also epitomise this. They are material of the landscape, as well as pictures about the landscape. Concurrently, however, they call into question not nature, but cultural techniques around nature and, thereby, our ideas about nature itself. Therefore, Holzapfel’s works are never romanticising, never a glorified consequence of nature and the integration of amorphous natural structures. The artist always begins his reasoning starting with the line, and all of his fibre-containing materials embody within them this orientation towards the line. In the process, his work alternates between analogue and digital and occupies the space between nature and culture, which are not to be comprehended as opposites. The artist often conceives his designs on the computer, yet in their material-based implementation, practical decisions dominate. He describes these material occurrences as ‘common ground’ between himself as an artist and between producing communities that are oriented towards handicraft. Whether in his collaborations with the weavers of the South American Wichí or carpenters from all over the world, it is always a question of developing a common, material-based conversation. In this manner, an intercultural and intertextual mise-en-scène arises, an ongoing translation process that sets in motion culturally and chronologically widely separated signs.

Transitions

Olaf Holzapfel’s interest in transitional zones, the in-between, is also apparent in his film Latitude 40°. He depicts the broad landscapes of southern Chile and Patagonia in sensuous, almost overwhelming images. We see sky, land, the herding of animals, maintenance repairs that are completed, and again and again the contrast between fences that appear as miniatures in images that are dominated by clouds and sky. In one musical passage, the fragmented beats correspond to the refracted sky, therefore creating a feeling that is immersively overpowering. Once more, the artist brings history and the present into a dialogue by referencing the German geographer Hans Steffen (1865-1937), who attempted to draw exact divisions throughout one landscape and cultural space in order to determine the border between Argentina and Chile. The poetry of the Mapuche poet Elicura Chihuailaf ponders human and nature, testifying to a self-evident, flowing sense of connection without idealisation. In this manner, the tiny fences that divide the landscape can be understood not as boundaries, but rather as connecting lines of the settlements, leading from one to the other and overriding artificial partitions.

What I call homeland, or how the homeland can abandon one

The approach of an additional, important reference figure for Holzapfel can be viewed in a similar fashion. The photographs of the South Tyrolean publicist, art critic and local history researcher Kristian Sotriffer (1932-2002) connect the segments of the exhibition. Sotriffer, for his part, called into question the national boundaries of the Alpine region and viewed the region as a coherent cultural space. In his book “Heu & Stroh” [“Hay and Straw”], he pursues regional idiosyncrasies and cultural techniques in interaction with these materials: they fascinate him just as much in the rural forms at harvest time, as they are also extensively situated by him in the history of art. Sotriffer’s photographs are part of the exhibition. In an essay entitled “What I call homeland, or how the homeland can abandon one” (1983), Sotriffer argues for a new usage of the term ‘homeland’, so that it is inclusive and not exclusive. He sees ‘homeland’ as a dynamic, flexible idea that is in flux, in contrast to the projection of habitual traditions. To conceive of craftsmanship as ‘fixed’ misses the point of the processes of development of these traditional practices, since these are constantly progressing and should not be proclaimed as unalterable. For Olaf Holzapfel just as for Kristian Sotriffer, the issue is far more about the presence of an environment in all its potential, not questions about its established origin per se.

We are currently again living through a highpoint of tense relationships arising from differing views regarding the connection to location and homeland and how, on the one hand, these are situated in a static system and expressed by xenophobia, and on the other hand, how these can be expressed in an enhanced conception of community and an appreciation of dynamics between ‘one’s own’ and of the alleged foreigner. With this in mind, homeland and tradition are not static for Holzapfel, but instead they bring things together, they are deeply rooted in material culture but nevertheless continually develop, are shared, and thus can enter into surprisingly new interconnections. Based on this foundation, the artist is always deeply interested in the most diverse regional traditions, craftmanship, cultural production, and the material systematic thinking – and its fracturing – arising from them. He deploys material and immaterial heritage as a method – he wants not only to preserve it, but also to extensively rethink it. Olaf Holzapfel materially connects the perception of the space of the environment back into his work as a wilful act. Things which are today propagandised in cultural struggles as unalterable and established are indeed cultural techniques that have always been in flux and ever-evolving, and which occupy spaces of ideas and materially describe what the world is and what it represents.

Olaf Holzapfel, born in 1967 in Dresden, lives and works in Berlin and southern Brandenburg. 1996-2001 Studied painting at the Dresden Academy of Fine Arts. 2001-2002 Study period at the National Institute of Design (NID) with Singanapali Balaram, Ahmedabad, India. 2003 Artist in Residence at the Masters Program at Columbia University, New York. Teaching assignments: HISK Ghent, Belgium; Sint-Lukas School of Arts Brussels, Belgium; FHNW Basel, Switzerland; Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem, Israel; Evangelical University of Applied Sciences Bochum, Germany; Muthesius Academy of Fine Arts Kiel, Germany; University of Applied Arts Vienna, Austria; Academy of Fine Arts Karlsruhe; and HfBK Hamburg. His works have been shown internationally numerous times, including at documenta 14 in 2017 and at the 54th Venice Biennale in 2011.

Dr. Kathleen Reinhardt is the Director of the Georg Kolbe Museum in Berlin since 2022. From 2016–2022, she was Curator for Contemporary Art at the Albertinum (Dresden State Art Collections). In 2026 she will curate the German Pavillion at the 61st Venice Biennial.